Panoramafotografie ist eine besonders beeindruckende Art, eine weite Landschaft oder eine Skyline in ihrer epischen Breite oder Tiefe abzubilden. In diesem Beitrag zeige ich dir, wie ohne große Vorkenntnisse oder teure Spezialausrüstung ansehnliche Panoramabilder erstellen kannst. Du erfährst, wie du einfach Schritt für Schritt zu majestätischen Panoramen kommst und was es bei der Umsetzung zu beachten gilt.

Atemberaubende Weite und cineastischer Effekt dank Panoramafotografie

Panoramabilder sind immer dann die erste Wahl, wenn es einfach etwas mehr Foto sein soll. Weit ausladende und offene Landschaften wie Bergketten, ein tief eingeschnittener Fjord, ein langes Tal, Strände und Buchten, ein Regenbogen oder die Milchstraße am Nachthimmel passen oft nicht in ihrer Breite oder Tiefe auf ein „normales Foto“. Selbst ein Ultraweitwinkel-Objektiv kommt bei diesen ausladenden Motiven an seine Grenzen. Aber auch langgezogen Skylines, Hochhäuser und andere Architekturobjekte lassen sich mit dem ganz „normalen“ Kameraformat oft nicht bewältigen.

Genau für diese Art von Kulissen bedienen wir uns gern der Panoramafotografie. Das Wort „Panorama“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „alles sehen“. Nomen est omen zeichnen sich Panoramabilder durch einen sehr weiten Betrachtungswinkel, im Extremfall bis hin zu einer 360 Grad-Rundumsicht aus. Panoramabilder kann man also grundsätzlich an der weiten Bildfeldabdeckung festmachen, die dem Sichtfeld des menschlichen Auges mindestens erreichen (ca. 160° scharfer Sichtbereich) oder sogar größer ist. Typisch sind daher schmale Seitenverhältnisse wie 2:1, 3:1 oder 16:9.

Um diesen Art von Bildern aufzunehmen nehmen wir in der Regel eine Reihe von Bildern auf. Diese setzen wir dann später mittels Software zu einem Gesamtbild, eben dem Panoramabild, zusammen, was man auch als Stitching bezeichnet.

Neben der Tatsache, dass wir eben alles vom gewünschten Motiv in einem Foto vereinen können, hat das Panorama-Format auch einen künstlerischen Effekt. Da Panoramafotografien dem Blickwinkel des menschlichen Auges sehr nahe kommen oder diesen sogar überschreiten, vermitteln diese oft eine epische, geradezu cineastisches Anmutung. Panoramabilder wirken oft so, als würden wir selbst inmitten der Landschaft stehen und den Blick schweifen lassen

Da Panoramen meist aus mehreren Einzelaufnahmen bestehen ist ein weiterer Vorteil, dass Panoramabilder über sehr viel Details und Bildpixel verfügen. Damit ist die Panoramafotografie prädestiniert für sehr großformatige, detailreiche Drucke oder den Einsatz in der Werbung. Die Königsklasse sind sogenannte Gigapan-Aufnahmen, die teils aus tausenden von Einzelaufnahmen bestehen und mehrere Milliarden-Pixel groß sein können. Deren Erstellung ist aber extrem aufwendig und wird meist mit spezieller Ausrüstung wie motorisierten Panoramaköpfen umgesetzt und soll deshalb in unserem Tutorial keine Rolle spielen.

Arten von Panoramen

Panoramen sind nicht immer gleich – je nach Aufnahmetechnik und Projektion lassen sich verschiedene Arten erstellen, die jeweils ihre Eigenheiten haben und sich für verschiedene Verwendungszwecke anbieten.

Nach der Aufnahmetechnik

Einreihige Panoramen

Einreihige Panoramen sind in der Landschaftsfotografie sicherlich die verbreitetste Variante, die auch ich selbst meist einsetze. Bei einem einreihigen Panorama wird die Kamera in der Regel nur horizontal bewegt. Dies bedeutet, dass du die Kamera in einer einzigen Reihe von Bildern aufnimmst, die sich jeweils horizontal überlappen, ohne dass die Kamera nach oben oder unten geneigt wird, sondern vielmehr in einer Richtung fixiert wird (meist über eine Panorama-Schraube am Stativkopf). Einreihige horizontale Panoramen sind ideal für Szenen, die einen weiten horizontalen Blickwinkel abdecken, wie z. B. weite Landschaften oder Stadtansichten. Natürlich kannst du auch ein vertikales einreihiges Panorama aufnehmen, was sich dann anbietet, wenn dein Motiv sich in der Tiefe entfaltet, z. B. Wasserfälle oder Hochhäuser.

- Vorteil: Einreihige Panoramen sind relativ einfach und schnell zu erstellen,

- Nachteil: Diese Technik ist auf die horizontale Weite oder vertikale Tiefe begrenzt. Wenn du beides in einem Bild brauchst, sind mehrere Reihen und ein zusätzlicher Schritt erforderlich.

Mehrreihige Panoramen

Bei einem mehrreihiges Panorama wird die Kamera nicht nur horizontal, sondern auch vertikal bewegt wird bzw. umgekehrt. Das bedeutet, dass du mehrere Reihen von Bildern aufnimmst, wobei jede Reihe Bilder aus verschiedenen Höhen umfasst, um ein insgesamt größeres Abbild der Szenerie zu erstellen. Mehrreihige Panoramen sind besonders nützlich, wenn du eine weite und zugleich tiefe Kulisse aufnehmen willst, zum Beispiel eine weite Straßenkulisse mit hohen Gebäuden oder eine langgezogene Landschaftskulisse bei der du aber auch den Himmel zum Beispiel mit der Milchstraße zeigen möchtest.

- Vorteil: Mehrreihige Panoramen bieten eine umfassendere Abdeckung sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen, was zu mehr Detail und einer größeren Gesamtansicht führt.

- Nachteil: Der Aufwand ist größer, da du mehrere Reihen von Bildern aufnehmen musst, was sowohl die Aufnahme als auch die Nachbearbeitung und das Zusammenfügen der Bilder komplexer macht. Eventuell brauchst du auch Spezialsoftware, siehe unten.

Nach Projektionsart

Um ein Panorama zu erstellen nimmst du wie oben beschrieben eine Reihe von Fotos auf, du drehst also deine Kamera in einem dreidimensionalen Raum. Diesen willst du dann später beim Erstellen des Panoramabildes auf ein Bild bekommen oder exakter projizieren. Je nachdem wie diese Projektion erfolgt, ergeben sich verschiedene Arten von Panoramen. Ich zeige dir einmal die geläufigsten, die du in der Regel auch in deiner Panorama-Software auswählen kannst.

Perspektivisches Panorama

Die perspektivische Projektion (auch rektilineare, geradlinige oder Flächen-Projektion genannt) ist am ehesten mit einem herkömmlichen Foto vergleichbar. Alle geraden Linien werden auch im Panorama gerade abgebildet, auch die Größen- und Tiefenverhältnisse entsprechen dem eines normalen Fotos. Daher ist diese Art der Projektion auch meine bevorzugte Art, Panoramabilder zu erstellen. Vor allem in der Architekturfotografie ist dies die sinnvollste Variante. Einziger Nachteil: horizontaler und vertikaler Bildwinkel sollte 120° nicht überschreiten. Eine Vergrößerung des Bildwinkels führt sonst zu sehr unnatürlich wirkenden Verzerrungen in den Randbereichen des Bildes und biegt zum Beispiel eigentlich gerade Linien durch („runde Wände“). Wenn man mehr Bildwinkel braucht, kann man eventuell die nächste Projektion versuchen.

Zylindrisches Panorama

Beim zylindrisches Panorama werden die horizontalen Bilddaten auf einer Zylinderform zusammengefügt werden, während die vertikale Perspektive relativ beibehalten wird. Dies bedeutet, dass das Bild in der Mitte verzerrungsfrei wiedergegeben wird, aber an den Rändern auch wieder Verzerrungen auftreten. Zylindrische Panoramen eignen sich besonders gut für besonders weite Landschaftsaufnahmen, bei denen eine relativ gleichmäßige Horizontlinie eingefangen werden soll.

Kugelpanorama (360°-Panorama)

Ein Kugelpanorama erfasst den vollständigen Raum einer Kulisse, d. h. horizontal 360 Grad und vertikalen 180 Grad. Es wird daher auch 360°-Panorama genannt. Daher ermöglicht diese Form der Projektion es eine dreidimensionale Rundumsicht, so als wäre man selbst vor Ort. Kugelpanoramen sind besonders beliebt für Virtual-Reality-Anwendungen und interaktive Touren, um eine Landschaft oder Räumlichkeiten dreidimensional zu erleben. Hierfür braucht man dann aber auch spezielle Viewer.

Sphärisches Panorama

Soll das dreidimensionale Kugelpanorama hingegen wie als klassisches rechteckiges Bild dargestellt werden, spricht man von einem equirektangularen oder sphärische Panorama. Die Kugel wird dann sozusagen aufgeklappt, was aber meist zu recht starken Verzerrungen und Stauchungen führt.

Die richtige Ausrüstung für Panoramafotografie

Früher brauchte man für die Panoramafotografie noch teure Spezialkameras und besondere Objektive. Mit dem Aufkommen der digitalen Bildbearbeitung und damit der Möglichkeit, ein Panorama aus mehreren Einzelbildern zusammenzusetzen, braucht es das heute nicht mehr. Du kannst Panoramabilder heute einfach mit deiner ganz normalen Standardfotoausrüstung erstellen. Spezialequipment kannst du dir später optional zulegen, wenn du etwas fortgeschrittener bist.

Kamera

Mit welcher Kamera du Panoramabilder erstellen möchtest ist letztlich unerheblich. Wichtig ist aber, dass du an der Kamera manuelle Einstellungen wie Belichtungszeit und Blende vornehmen kannst. Vollformatkameras sind grundsätzlich aber besser für Panoramafotografie geeigneter, weil sie auf Grund ihres größeren Sensorformats von vornherein mehr aufs Bild bringen, als z. B. APSC-/Crop-Kameras. Hilfreich für die Panoramafotografie wäre auch, wenn deine Kamera über einen virtuellen Horizont verfügt, was modernere Kameras aber ohnehin heute oft mitbringen. Damit kannst du bei der Aufnahme nämlich überprüfen, ob du deine Serie schön gerade aufnimmst, um später die optimale Ausgangsbasis für das Erstellen deines Panoramabildes zu haben.

Objektiv

Grundsätzlich kannst du Panoramen zwar mit allen Objektiven bzw. Brennweiten aufnehmen. Ich empfehle dir aber, Normalbrennweiten (ca. 50 mm +/- 20 mm) zu verwenden.

Viele denken, dass sich Weitwinkelobjektive auf Grund ihres großen Sichtfelds besonders gut für Panoramen eignen. Das ist aber meiner Meinung nach ein Trugschluss. Durch die spätere Projektion der Einzelbilder zu einem Panoramabild bekommst du in jedem Fall perspektivische Verzerrungen vor allem an den Rändern (siehe oben). Dies ist so, weil du ja die in einer Kreisbewegung aufgenommenen Bilder auf eine gerade Fläche rechnen lässt. Weitwinkel-Objektive, die ohnehin zu Verzeichnungen neigen, würden diesen Effekt noch verstärken. Zudem hast du das Problem, dass sie auf Grund ihres großen Winkels tendenziell auch nahe Vordergrund-Objekte mit ins Bild bringen. Diese wiederum machen später beim Zusammensetzen des Panoramas Probleme, wenn du die Reihe nicht mit einem Nodalpunkt-Adapter aufgenommen hat.

Stativ und Stativkopf

Während der Aufnahme deiner Panoramareihe musst du sehr präzise arbeiten und tunlichst darauf achten, deine Kamera auf einer gerade horizontalen Linie zu schwenken. Daher benötigst du ein stabiles Stativ und einen für die Panoramafotografie geeigneten Stativkopf. Es muss nicht zwingend ein spezieller Panoramakopf sein, ganz normale Stativköpfe wie Kugelköpfe und Drei-Wege-Neiger tun es auch.

Der Kopf sollte es dir aber ermöglichen, die Kamera um die eigene optische Achse zu drehen. Dazu muss es möglich sein, eine Bewegungsrichtung (vertikal) zu verriegeln, also den Kopf so zu fixieren, dass dieser sich nur noch horizontal schwenken lässt. Das geschieht meist über eine sogenannte Panoramaschraube (auch Panoramafunktion), die viele Kugelköpfe mitbringen.

Außerdem solltest du die Kamera mit deinem Kugelkopf um mindestens 90 Grad nach unten/oben klappen können, damit du sie hochkant nutzen kannst (siehe unten). Dazu ist in den meisten Köpfen eine Kerbe eingebaut. In dieser Postion solltest du deinen Kopf dann auch frei horizontal drehen können. Hilfreich ist auch, wenn der Kugelkopf eine Nivellierlibelle (also eine kleine Wasserwaage) eingebaut hat, damit du überprüfen kannst, ob deine Kameraplatte gerade steht („gelevelt ist“).

Wer häufiger und ambitionierter Panoramafotografie betreibt, kann auch überlegen, sich einen speziellen Panoramakopf zuzulegen. Diese verfügen über weitere hilfreiche Funktionen wie Rasterungen, Grad-Skalen und feinere Einstellungsmöglichkeiten, mit denen sich Panoramen noch präziser erstellen lassen. Wer es ganz professionell machen will, kann zudem erwägen sich einen Nodalpunktadapter anzuschaffen, siehe nächster Punkt.

Außerdem macht es Sinn, einen Funkauslöser oder den Selbstauslöser der Kamera zu verwenden. So vermeidest du Verwacklungen während der Aufnahme.

Du kannst notfalls eine Panoramareihe auch frei Hand aufnehmen, musst dann aber damit rechnen, dass du beim späteren Zusammensetzen der Bilder viel Beschnitt haben wirst. Worst case kannst du die Bilder auch gar nicht zusammensetzen, wenn du die Reihe nicht gerade genug aufgenommen hast.

Nodalpunktadapter – was das ist und ob du ihn brauchst

Mit einem Nodalpunktadapter (auch Nodalslider) arbeiten vor allem ambitionierte Panoramafotografen, die ihn für professionelle Panoramen bzw. bestimmte Zwecke einsetzen. Bekannt ist hier vor allem Nodal Ninja, es gibt aber auch viele günstige Nachbauten.

Der Nodalpunkt ist der Punkt, durch den die optische Achse eines Objektivs verläuft. Da du beim Aufnehmen einer Panoramaserie deine Kamera drehst, wird sich die Perspektive zwischen den einzelnen Aufnahmen verschieben und die Position und Größe der Objekte in deinen Fotos von Bild zu Bild etwas ändern (Parallaxeneffekt). Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei Objekten, die im nahen Vordergrund und zudem noch recht groß sind. Dies führt dann später beim Zusammensetzen des Panoramas zu Problemen, weil Lücken und Artefakte im Bild entstehen oder sich die Reihe gleich gar nicht zusammen setzen lässt.

Wenn du ein Panorama von Landschaften mit einem weiter entferntem Vordergrund aufnimmst und meinen Tipp zur Brennweite oben beherzigst, sind die Perspektivverschiebungen vernachlässigbar. Dann kannst du auch ohne Nodalpunktadapter gute Ergebnisse erzielen.

Software

Wie du ja schon weißt, setzen wir ein Panorama in der Regel aus mehreren Einzelbildern einer Reihe zusammen (Stitching). Dazu brauchen wir eine Software. Früher bedurfte es spezieller Panoramaprogramme und oft stundenlanger Friemelarbeit, unter anderem um Verknüpfungspunkte händisch zuzuweisen. Heute beherrschen selbst Standardbildbearbeitungsprogramme die Panoramaerstellung und machen es kinderleicht für den Fotografen, schnell zu ansehnlichen Panoramen zu kommen.

Adobe Lightroom

Der internationale Standard für Bildbearbeitung, welches die meisten Fotografen ohnehin auf dem Rechner haben. Lightroom beherrscht mittlerweile auch das Erstellen von Panoramen und sogar HDR-Panoramen. Dies geht hier absolut einfach und funktioniert in den meisten Fällen auch überraschend gut. Wie es funktioniert beschreibe ich weiter unten.

Adobe Photoshop

Der große Bruder Photoshop beherrscht Panoramen schon wesentlich länger und bietet gegenüber Lightroom eine noch größere Kontrolle und mehr Gestaltungsmöglichkeiten beim Mergen von Bildern. Speziell bei mehrreihigen Panoramen oder schwierigen Fällen ist es funktionaler als Lightroom.

Hugin

Ein spezialisiertes, kostenloses, Open-Source-Programm, das eine präzise und detailreiche Panoramaerstellung und viele Einstellungsmöglichkeiten und Projektionen ermöglicht.

PTGui

Diese Software ist der Goldstandard und bietet professionelle Funktionen zur Panoramaerstellung und sehr viele Einstellungs- und Korrekturmöglichkeiten. Die Anwendung ist besonders für anspruchsvolle Fotografen und komplexe Projektionen und Kugelpanoramen, virtuelle Rundgänge, Gigapanoramen, etc. geeignet.

Schritt für Schritt zur perfekten Panoramafotografie

1. Geeigneten Standort finden

Die Grundvoraussetzung für eine gelungene Panoramafotografie ist eine geeignete Kulisse und ein sorgfältig ausgesuchter Standort. Bedenke, dass sich Panoramafotografie nicht für jedes Motiv gleichermaßen eignet. Setze die Panoramatechnik deshalb gezielt für weitgestreckte und offene Landschaften ein und suche dir gezielt entsprechende Orte. Die majestätische Kulisse oben im Beispielbild war zum Beispiel prädestiniert für Panoramafotografie. Selbst mit einem Ultraweitwinkel hätte man im Leben nicht den kompletten Fjord von seinem Beginn am Gletscher rechts über seine Mündung ins Meer bis hin zu der Lagune links in einem Bild erfassen könnte.

Um die gesamte Landschaft fotografisch erfassen zu können, bieten sich oft erhöhte Standorte an. Sofern du ohne Nodalpunkt-Adapter arbeiten möchtest, solltest du auch darauf achten, dass keine allzu nahen Objekte im Weg sind. Beim Beispiel oben bin ich auf eine Fjordwand geklettert. Das war zwar extrem anstrengend, aber hat sich mehr als gelohnt, weil ich so einen perfekten Über- und Weitblick über die gesamte Kulisse hatte. Diesen Ausblick hätte ich unten am Ufer, wo mein Zelt stand, natürlich nicht im geringsten vorgefunden.

2. Stativ aufbauen, Kamera ausrichten

Zunächst baust du dein Stativ auf und achtest auf einen sicheren und vor allem geraden Stand. Das heißt, die Kameraplatte deines Stativkopfs sollte absolut gerade und ausgelevelt zum Untergrund sein. Als Hilfsmittel kannst du die horizontalen und vertikalen Libellen/Wasserwaagen an deinem Stativkopf nutzen (sofern er diese verbaut hat). Wenn die kleine Blase überall genau in der Mitte ist, sollte dein Stativ schon recht anständig stehen.

Als nächstes baust du deine Kamera auf dein Stativ. Kippe dann deine Kamera um 90 Grad in die Hochkantstellung. Der Grund ist, dass du deine Panoramareihe im Hochformat aufnehmen wirst. Dann schaltest – sofern vorhanden – die virtuelle Wasserwaage/Horizont ein. Die Horizontlinien sollten absolut gerade und in der Mitte sein.

Dann sperrst du mittels Panofunktion/Feststellschraube die vertikale Bewegung deines Kopfes und schwenkst deine Kamera langsam horizontal hin und her. Dabei sollten die Horizontlinien in deiner virtuellen Wasserwaage bzw. die Libellen deines Stativkopfes gerade ausgerichtet bleiben, deine Kamera also sauber auf einer Höhe nach links und rechts schwenken. Wenn der Horizont während der Bewegung kippt, steht dein Stativ nicht richtig gerade bzw. deine Kamera ist nicht gerade ausgerichtet Dann solltest du das unbedingt noch korrigieren.

Hintergrund: Wenn du nicht absolut gerade auf einer Höhe deine Reihe fotografierst, wirst du später Probleme beim Zusammensetzen bekommen. Auf jeden Fall wird viel von deinem Panorama beschnitten werden und im schlechtesten Falle kannst du es gar nicht zusammensetzen.

3. Passendes Objektiv wählen und Filter entfernen

Nun kannst du dir noch ein passende Objektiv auswählen. Wie oben schon beschrieben empfehle ich dir eine Normalbrennweite, eher kein Weitwinkel und kein stärkeres Teleobjektiv.

Wenn du Panoramabilder erstellen möchtest, solltest du grundsätzlich jegliche Filter, vor allem aber Polarisationsfilter vom Objektiv nehmen. Wenn du sie drauf lässt, wirst du gerade am einfarbigen blauen Himmel mit ziemlicher Sicherheit unschöne, unnatürlich wirkende Farbverschiebungen erhalten, die du später in der Bildbearbeitung auch kaum noch entfernen kannst.

4. Optimale Bildkomposition und Brennweite finden

Die Bildkomposition beim Aufnehmen einer Panoramareihe funktioniert etwas anders als bei einem Einzelbild. Auf klassische Gestaltungsprinzipien wie zum Beispiel goldener Schnitt oder Drittelregel brauchst du hier eher keinen Wert zu legen, da deine Einzelbilder ja ohnehin Teil eines großen Ganzen werden. Versuche dir vielmehr vorzustellen, welchen Ausschnitt der Kulisse du in deinem Panorama haben möchtest. Merke dir den äußersten linken und rechten Punkt, damit du deinen Schwenkbereich kennst. Als nächstes stellst du dir die passende Brennweite ein, um zu entscheiden, wieviel von deinem Motiv in welcher Größe auf dem Panorama abgebildet werden soll. Wie schon erwähnt empfehle ich dir Brennweiten um die 50 mm, jedoch nicht weniger als 40 mm und nicht mehr als 80 mm. Da du später beim Zusammensetzen deiner Reihe je nach Projektion Teile des Bildes oben und unten verlieren wirst, denke auch daran, dir genug Pufferfläche um dein Hauptmotiv zu schaffen. Wenn dein Hauptmotiv zum Beispiel eine Bergkette ist, lasse ruhig oben deutlich mehr Himmel im Bild, als du es normalerweise tun würdest. Sofern du nicht mit einem Nodalpunktadapter arbeitest, solltest du zudem auch darauf achten, dass keine Objekte im allzu nahen Vordergrund deines Schwenkbereichs sind.

5. Kameraeinstellungen vornehmen

Als nächstes wählst du die passenden Kameraeinstellungen. Essentiell dabei ist, dass sämtliche Einstellungen über die gesamte Serie gleich bleiben, sich also nicht von Bild zu Bild ändern dürfen. Ansonsten ist es später nicht mehr möglich, eine Panoramadatei zu erzeugen und der ganze Aufwand wäre umsonst gewesen. Daher solltest du alles auf manuell stellen. Wechsel dazu in den Modus M deiner Kamera, den du meist über das Wahlrad einstellen kann.

Blende

Um eine gute Tiefenschärfe zu erhalten, solltest du eine mittlere Blende zwischen f8 und f11 verwenden.

Belichtungszeit

Im nächsten Schritt wählst du eine Belichtungszeit, die zur Blende und den Lichtbedingungen deines Motivs passen. Um das zu prüfen, verwendest du am besten das Histogramm deiner Kamera. Wenn du mehr zum Thema richtige Belichtung erfahren möchtest, lies am besten einmal meinen ausführlichen Artikel Landschaftsfotografie Tipps, hier das Kapitel zur Arbeit mit natürlichem Licht.

Da du deine Kamera während der Aufnahme deiner Reihe schwenkst, werden sich zwischen deinen Bildern natürlich auch die Lichtverhältnisse ändern. Je mehr du in Richtung Sonne kommst, desto heller werden deine Bilder, je mehr du von der Sonne wegkommst oder je mehr Schattenbereiche du im Bild hast, desto dunkler wird es. Dennoch stellst du für deine gesamte Serie unbedingt nur eine einzige Belichtungszeit ein! Deine Belichtungszeit orientierst du dabei grundsätzlich am hellsten Bild, um zu vermeiden, dass es zu Überbelichtungen kommt. Schwenke also deine Kamera zu diesem Ausschnitt deiner Serie und stelle dann die passende Belichtungszeit ein.

Wenn es für dich einfacher ist, kannst du deine Kamera auch kurz auf den Modus A oder Av (Blendenvorwahl) stellen und die Kamera die richtige Belichtung an der hellsten Stelle ermitteln lassen. Die Belichtungszeit merkst du dir, stellst wieder auf M zurück und stellst dann den entsprechenden Wert ein.

Fokus

Als nächstes wählst du den passenden Fokuspunkt aus und stellst scharf. Da du üblicherweise keinen nahen Vordergrund hast, kannst du einfach auf die untere Drittellinien in deinem Kameraraster scharf stellen. Dazu kannst du den manuellen Fokus (Fokusring) oder den Autofokus nutzen. Wichtig ist aber, dass du den Autofokus danach ausstellst, damit er sich nicht mehr verschieben kann. Wenn du mehr zum Thema Fokussieren erfahren möchtest, kannst du Details ebenfalls in oben schon erwähntem Tutorial zur Landschaftsfotografie nachlesen, hier beim Thema Schärfesteuerung.

ISO-Zahl

Diese sollte wie üblich in der Landschaftsfotografie (Ausnahme Nachtfotografie) möglichst klein sein, z. B. ISO 100. Vor allem aber ist wichtig, dass du jegliche ISO-Automatiken abschaltest.

RAW-Format

Um die ideale Ausgangsbasis für das Stitching und die spätere Nachbearbeitung zu schaffen, solltest du deine Fotos am besten im RAW-Format aufnehmen.

6. Bildserie aufnehmen

Nachdem du nun alle Vorbereitungen abgeschlossen hast, kannst du endlich deine Bildserie aufnehmen. Kleiner Zusatztipp: um später unter tausenden von Bildern deine Panoramaserie schnell wiederzufinden, kannst du vor Beginn und nach Ende jeder Serie ein „Marker-Foto“ (z. B. Daumen hoch, Blatt Papier in die Kamera halten, ..) anfertigen, dass du dann später wieder löschen kannst.

Wie schon erwähnt, empfehle ich dir, die einzelnen Bilder hochkant aufzunehmen. Dann hast mehr Tiefe in deinen Fotos und kannst oben und unten genügend Pufferfläche zu deinem Hauptmotiv. Das ist wichtig, da beim späteren Zusammensetzen und bei der Projektion auf eine Fläche oben und unten Bereiche verloren gehen werden und du natürlich kein bildwichtigen Elemente verlieren willst.

Nun schwenkst du deine Kamera an den äußersten Rand deiner Bildserie. Dazu hattest du dir ja zuvor die beiden Begrenzungspunkte links und rechts gemerkt. Als Rechtshänder beginnt man üblicherweise auf der linken Seite und schwenkt die Kamera dann über seinen Ausschnitt nach rechts. Fotografiere dein erstes Bild links noch etwas weiter links vor dem Beginn deines eigentlichen Bildausschnitts, dasselbe machst du am Ende. Dann hast du auch in der Horizontalen noch etwas Puffer, falls es Verzerrungen oder Beschnitte gibt. Überflüssige Teile deines Panoramas kannst du dann später in der Bildbearbeitung problemlos noch entfernen.

Mach am besten noch eine Testaufnahme und schau dir das Bild auf deiner Kamera an um zu überprüfen, ob alle Einstellungen passen. Wenn dem so ist, nimmst du nun zügig nacheinander weg deine Bilder auf. Ich empfehle dir mindestens 7 Aufnahmen, so dass du ungefähr 120 Grad Bildwinkel abdeckst. Bei sehr weiten Landschaften kannst du entsprechend mehr Bilder in die Serie packen. Im Zweifelsfall machst du lieber mehr als weniger Bilder, aussortieren kannst du später immer noch.

Dazu drehst du nach jeder Aufnahme deine Kamera auf dem Stativkopf ein Stückchen nach rechts. Achte unbedingt darauf, dass sich die Bilder jeweils um mindestens 25 – 30% überlappen. Ansonsten wird es später für die Software unmöglich sein, Verknüpfungspunkte für deine Panoramafotografie zu finden. Wie gesagt solltest du dir bei der Aufnahme deiner Serie nicht zuviel Zeit lassen, weil sich das Licht in seiner Stärke und Farbe ja stetig verändert, was gerade in Dämmerung bisweilen stark zu sehen ist. Wenn es zu starke Unterschiede zwischen den Bildern gibt, könnte es später wieder zu Problemen beim Zusammenbauen geben. Ein weiteres Argument für ein zügiges Arbeiten sind sich bewegende Wolken am Himmel. Auch hier wollen nur möglichst minimale Bewegungen haben, da es sonst später zu Artefakten und Geisterbildern kommen kann.

Bei aller Eile solltest du trotzdem sorgfältig und behutsam vorgehen und darauf achten, dein Stativ nicht versehentlich zu verrücken.

Prüfe am besten direkt nach der Aufnahme, ob die Bilder der Serie alle einigermaßen gerade und mit den gleichen Einstellungen aufgenommen worden sind. Auch solltest du schauen, dass innerhalb der Serie keine starken Unter- oder Überbelichtungen vorliegen. Wenn du zufrieden bist, hast du nun die Voraussetzung für ein Erstellen eines Panorama geschaffen und kannst dann später in der Bildbearbeitung weiter machen.

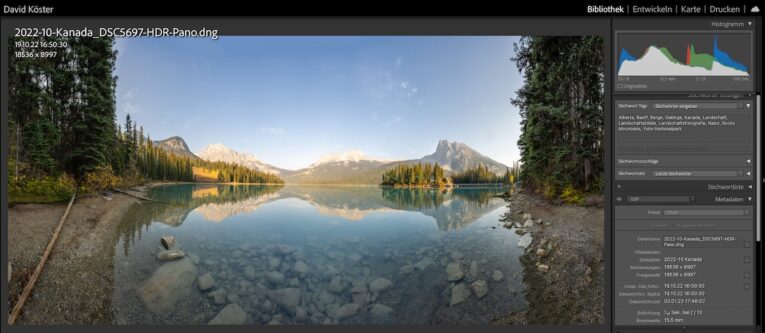

Panoramabilder in Adobe Lightroom erstellen

Nachdem du erfolgreich dein Bildreihe aufgenommen hast, kommt der spannendste Augenblick und zugleich der Moment der Wahrheit. Du setzt deine Einzelfotos zu einer Panoramafotografie mit der Software deiner Wahl zusammen. Das sollte problemlos funktionieren, sofern du vorher deinen Job gut gemacht hast. Da es mit Adobe Lightroom besonders einfach und schnell geht, demonstriere ich dir den Prozess dort einmal an Hand einer Beispielserie, die ich an einem Bergsee in Kanada aufgenommen habe. Das final bearbeitete und beschnittene Bild siehst du oben.

Ganz wichtig: setze grundsätzlich deine unbearbeiteten Bilder – im Idealfall RAW-Dateien – zu einem Panorama zusammen. Bearbeite dann erst das fertige Panorama weiter, niemals umgekehrt!

1. Importieren der Bilder

Öffne Lightroom und importiere die Fotos, die du verwenden möchtest.

2. Fotos auswählen

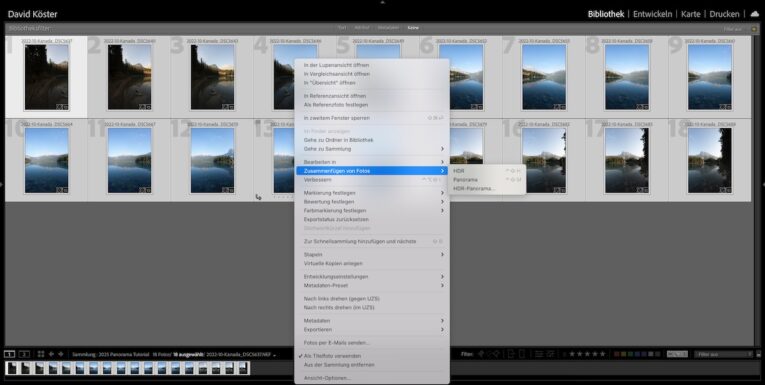

Markiere diejenigen Fotos aus der Serie, die du zusammenfügen möchtest. Es sollten mindestens 7 Fotos sein. Je nach aufgenommenen Bildfeld können es aber auch deutlich mehr sein. In meinem Bild habe ich zum Beispiel 18 Einzelbilder für die Erstellung der Panoramafotografie ausgewählt.

3. Fotos zusammensetzen

Klicke nun die rechte Maustaste oder gehe zum Menü „Foto“ und wähle „Zusammenfügen von Fotos“ > „Panorama“. Optional kannst du auch „HDR-Panorama“ auswählen, wenn du Belichtungsreihen angefertigt hast.

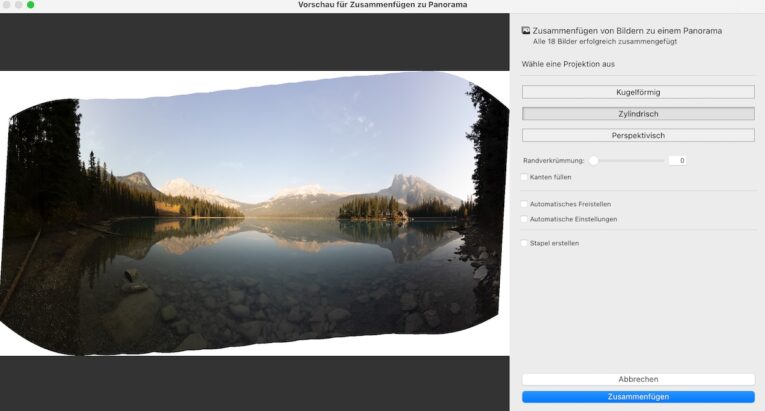

4. Einstellungen anpassen

Lightroom bietet dir verschiedene Projektions-Methoden, wie „Sphärisch“, „Zylindrisch“ oder „Perspektivisch“. Übrigens funktioniert nicht jede Projektion mit jeder Serie. Versuche die dir zur Verfügung stehenden Projektionen einmal aus, indem du dir die Vorschauen anzeigen lässt und entscheide dich dann einfach für die Variante, die dir am besten gefällt und zu deinem Motiv passt. Das Rendern der Vorschauen kann je nach Anzahl und Größe der verwendeten Bilder und der Leistung deines Rechners einige Minuten bis einige Stunden in Anspruch nehmen. Optional kannst du auch die die Projektion entstehende Leerflächen mittels KI auffüllen lassen oder dein Bild so beschneiden lassen, dass es keine weißen Flächen mehr gibt. Außerdem kannst du eventuelle Randverkrümmungen noch beseitigen lassen.

5. Zusammenfügen und bearbeiten

Wenn du mit RAW-Daten arbeitest, wird das Panorama sicherlich noch etwas lasch aussehen. Nachdem die Panoramafotografie erstellt wurde, kannst du dieses weiter bearbeiten und nach deinem Geschmack anpassen. Auch kannst du dir dein Panorama auf das für den Verwendungszweck passende Format, zum Beispiel 2:1, 3:1. oder 16:9 zuschneiden, wenn du dein Bild zum Beispiel drucken möchtest.

Die häufigsten Fehler bei der Panoramafotografie

Gerade wenn man mit der Panoramafotografie beginnt, klappt nicht immer alles auf Anhieb. Das häufigste Problem ist, dass das Programm die Bilder der Serie überhaupt nicht zu einem Panorama zusammen setzen kann. Oder die Panoramadatei wird zwar erstellt, sieht aber unbefriedigend aus. Vielleicht gibt es unschöne „Nahtstellen“ und unsaubere Übergänge, Artefakte oder unnatürliche Farbverläufe oder deutliche Verzerrungen und durchgebogene Linien oder einen krummen Horizont. Abschließend fasse ich dir noch einmal die häufigsten Fehlerquellen zusammen, damit du diese gezielt vermeiden kannst:

- Nicht plane/gerade Ausrichtung der Kamera, unsauber aufgenommene Serie

- Zu geringe Überlappung der Einzelbilder

- zu naher Vordergrund bei Motiven, die ohne Nodalpunktadapter aufgenommen wurden

- zu großer Aufnahmewinkel für die jeweilige Projektion

- unterschiedliche Einstellungen zwischen den Bildern wie Belichtungszeit, Blende oder Fokuspunkt

- unpassendes Objektiv verwendet

Hier macht Übung den Meister. Je häufiger du Panoramen aufnimmst, desto weniger werden dir solche Fehler unterlaufen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg mit der Panoramafotografie! Ich hoffe, mit diesem ausführlichen Tutorial habe ich dir viele hilfreiche Tipps gegeben, wie auch du majestätische Panoramabilder erstellen kannst.